組織管理へ応用

人事評価

- ・人事評価について例を挙げてご説明します。

- ・ここでは従業員を「速度」と「精度」で評価することを考えます。

- ・不明点あれば問い合わせください。

- ※当サイトで掲載しているデータは適当に作成したものであり、実際のものではありません。

職務と人事評価

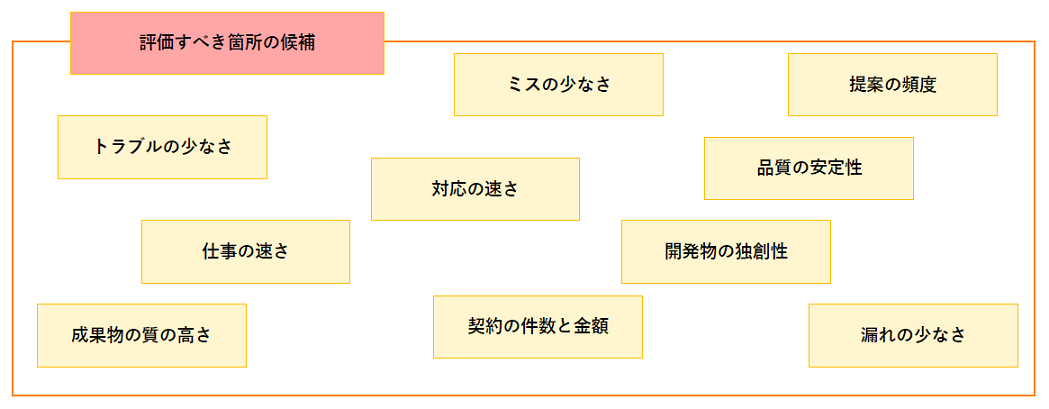

職務の数だけ評価が存在します。

そして職場には様々な職務があります。

以下、職務ごとの注目すべき点の例です。

それはつまり、評価すべき箇所でもあります。

何の作業から何の能力を評価したいかによって利用するパラメータは違ってきます。

代表的なパラメータは「速度」と「精度」です。

そして最終的には一つの評価値を算出しなければなりません。

しかし「速度」と「精度」のような、パラメータ同士がトレード・オフの関係である場合は計算が難しくなります。

速度と精度で評価する

ここで作業とは、「速く・正しく・ばらつかず」が求められている仕事を指します。

例えば営業職であれば、仕事が契約件数と契約金額で評価されていればそれは作業となります。

はたまた開発職であれば、製品の品質や納期で評価されていればそれも作業ということになります。

会社全体の90%の仕事は作業に該当します。

そこで、作業を評価する数式を構築し、パラメータ(速度と精度)を数式に当てはめ、従業員ごとの評価値を算出します。

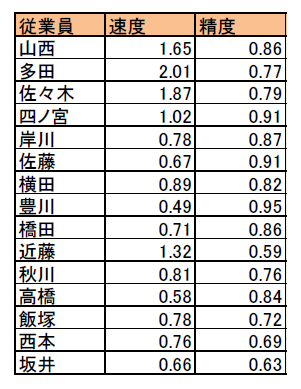

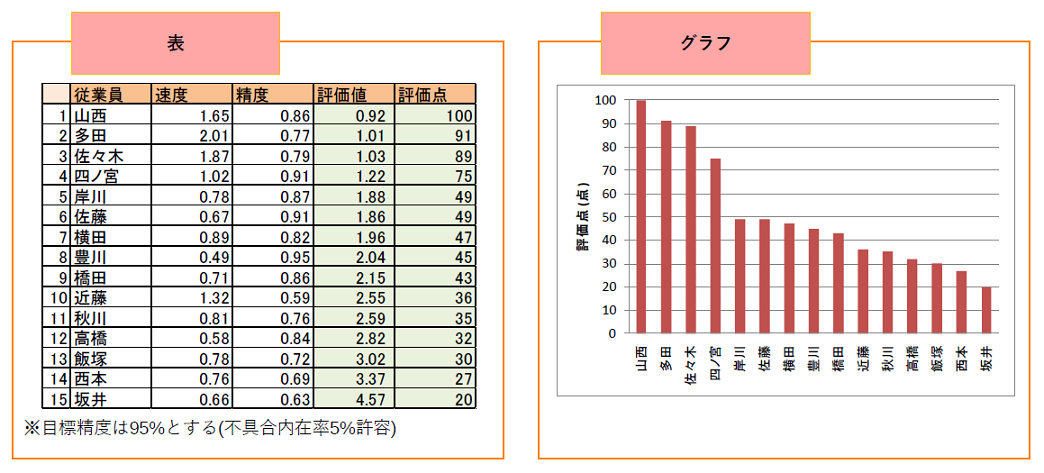

上の表のような、従業員ごとの

【速度】:平均工数に対する実工数の比率

【精度】:不具合の内在率

をパラメータとして評価値を算出します。

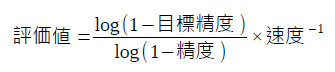

そして、以下の数式を評価式とし、これにパラメータを当てはめて評価値を算出します。

※目標精度とは、成果物の品質の基準となる精度のことです。

この計算では、その作業のために必要な想定工数が評価値となります(つまり評価値は低い方が良いということです)。

ただし最終的には、より比較しやすい形式に調整します。

まとめると以下の手順のようになります。

【手順1】従業員ごとの作業の速度と精度に関するデータを集計する。

※速度は、関連する従業員全員の平均的な速度の何倍かで表現する。

※精度は、成果物の理想的な状態を100%として、それに対して何%かで表現する。

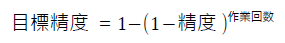

【手順2】目標精度を設定する。

【手順3】パラメータを評価式に当てはめて評価値を算出する。

※評価値は見にくいため、相対的な点数(評価点)に変換して取り扱うようにする。

ここで、さきほどの評価式について補足します。

評価式では、評価値を作業回数×作業速度で算出します。

作業速度は時間の比率です。

また作業回数は、

であり、これを式変形した結果を評価式で利用します。

表より、山西が最も速く、0.92時間で作業を完了することができます。

次いで多田、佐々木、四ノ宮と続きます。

この4名が作業する能力の高い従業員です。

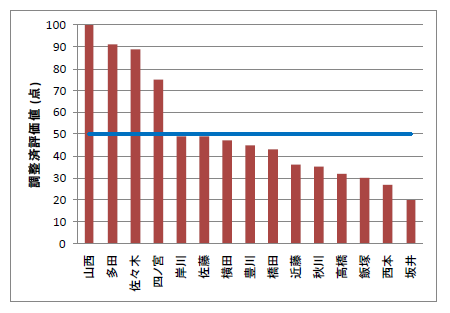

グラフより、一部の従業員は作業する能力が高く、大半の従業員はできる従業員の半分程度のパフォーマンスであることが分かります。

できる従業員を基準に作業を計画すると、大半の従業員は想定工数で作業を完了できず、疲弊します。

【補足】評価しなければモチベーションは深刻に低下する

従業員によってパフォーマンスは異なります。

にも関わらず、作業の評価が一律であれば支払われる報酬も一律であり、当然ながらモチベーションは上がりません。

パフォーマンスが悪くとも同じ額の報酬を貰えるなら努力する必要はないわけであり、従業員は積極的に手抜きするようになります。

報酬をベネフィットとするならコストは作業であり、ゆえに手抜きすればするほど報われる構造になってしまっていると言えます。

そして、どのような組織も初期状態はこの状態であり、手間暇かけて積極的に評価していかなければ、組織は必ず弱体化するようになっています。

パフォーマンスを上げても報酬に反映されないのであれば努力は無駄であり、ゆえに手抜きが進み、最終的には最もパフォーマンスの悪い人にまで落ちることになります。

となると、会社にとっても損失となります。

対して、評価することで差を明確化でき、成果に応じて報いることでモチベーションの低下を抑制できます。

もし成果主義の風土や制度を作りたいというのであれば、少なくとも成果は評価しなければなりません。

そして、成果の大半は作業によって生み出されていることを踏まえると、従業員の作業は積極的に評価していかなければなりません。